12月より掲載してきました連載コラムNOTEですが、今回をもちまして最終回となります。

このコラムの発信の目的は、高知県が推進するデータ駆動栽培に加えてIoPで研究開発された技術をお伝えするとともに、それらを栽培の現場で活用していただく下地として、そもそもの植物生理やハウス内環境の基礎について知っていただくことでありました。

おかげさまで、たくさんのご質問をいただいたり、周りの方々に購読をおススメいただいている方もいらっしゃると聞き、毎回の執筆の励みになりました。あらためてお礼を申し上げます、ありがとうございました。

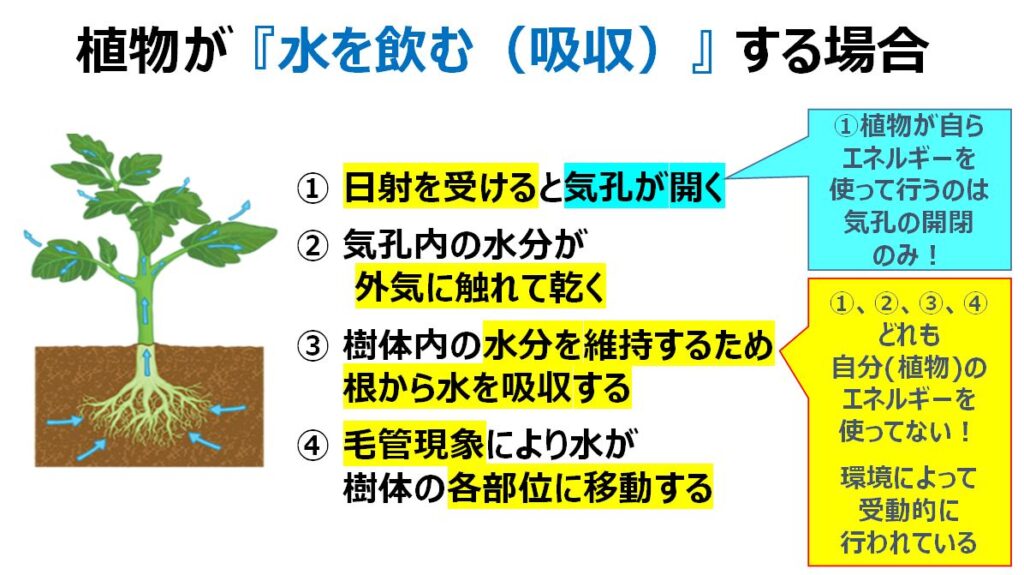

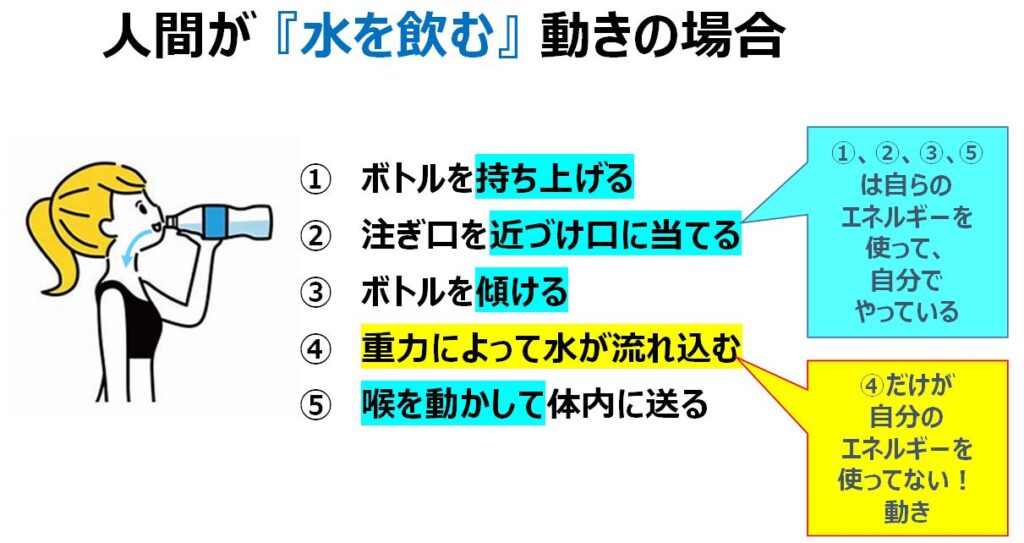

さて、第1回目でお見せした植物の水の飲み方(吸収)について覚えていらっしゃいますか?

この時は人間の動きとちがい、植物の働きの殆どは自然物理現象に任されているということをお伝えしました。

加えて、自然物理現象は周囲の環境に影響を受けていることもお伝えしました。

そのため我々人間が、植物の周りの環境をさまざま制御することで、自然物理現象の動きを操作して、それに影響をうける植物の働きについてもある程度操作できるようになるのでしたね。

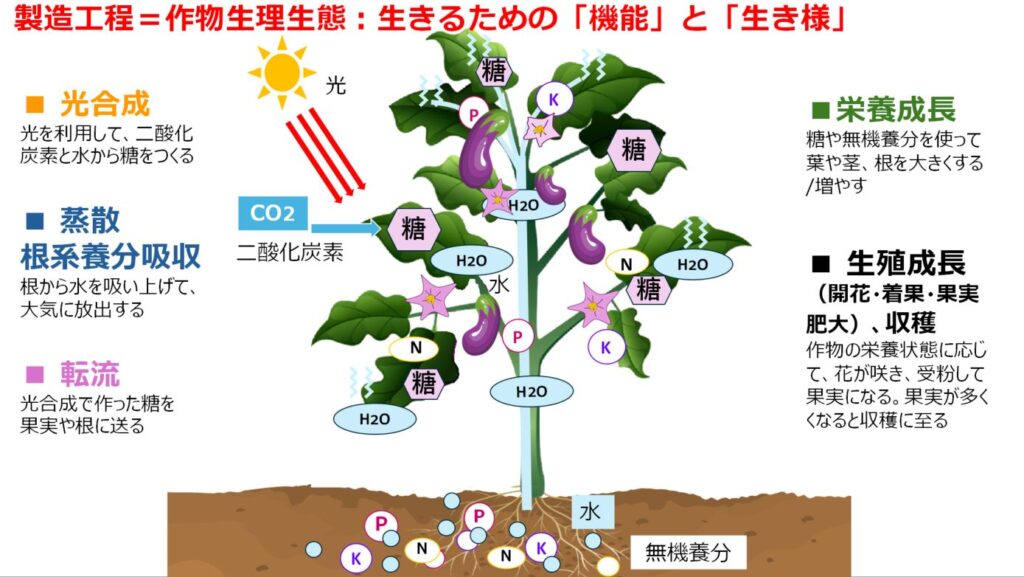

これまでのコラムをとおして、植物の生長にとって重要な4つの働きである、呼吸・光合成・蒸散・転流についても、それぞれ個別に影響を与える環境要因、温度や湿度、CO2濃度、日射、風や水の動きなどについてご紹介してきました。

それでは第1回目コラムの図を参考にして、これまでに学んだ項目、自然物理現象をいくつか思い返してみましょう。

① 日射を受けて気孔が開く

日射を受けて気孔は開きますが、日射が強いほど気孔開度は大きくなることで、蒸散における葉内の水蒸気が外に蒸発しやすくなります。また気孔は光合成に必要なCO2の取り込み口でもあるため、これも開度が大きければ通りやすくなります。つまり日射による気孔開度は、蒸散や光合成に影響を与えることになります。

② 気孔内の水分が乾く

気孔内は水分が多いので葉内湿度はほぼ100%ですが、葉っぱの外側の湿度がそれより低ければ、湿度差によって水蒸気となって葉内の水分が外に出ていきます。これが蒸散の仕組みですが、たくさん水蒸気が出ていくことで、CO2の取り込みにも影響があるので、周囲の湿度が高くて蒸散が少ない方が、CO2取り込への影響は少なくなり、光合成には良い影響をもたらします。

蒸散においても光合成おいても、乾きすぎはあまり良くないようです。

③ 樹体の水分維持のため根から水を吸収する

根から水分を吸収するのは、土中の水が根に触れた時に根中の濃度による浸透圧の働きで水が入り込んでいく現象なので、厳密には「吸う」ということではないですね。水は養液濃度の高い方に移動するので、土壌中の肥料濃度が過多の場合には浸透圧の動きが逆方向に行われ、根から水が出てきてしまうことになります。

④ 水が各部位に移動する

根に入り込んだ水は、毛細管現象によって導管を昇っていき、植物の各所に移動します。葉に到達した水は、気孔が開いている昼間であれば蒸散によって大気に向かって蒸発します。気孔が閉じている夜間は外部に出ていけないので、入り込む水によって樹体内の圧力が上がっていきます。葉に行く過程で、転流における糖濃度によって篩管に入り込んで、糖を葉から実などに送る役目をする場合もありましたね。

いかがですか?コラムを継続的に読んでいただいた皆様は、なんとなくでも環境と植物の動きの関連がイメージできてきたでしょうか。

図:IoPプロジェクト中心研究者 北野雅治先生より

コラムの構成上、それぞれの働きについての個別の説明を続けてきたわけですが、栽培をされている皆さまなら既に実践されているとおり、栽培は個別最適を求めるのではなく、植物生長に関わる働きそれぞれのバランスを良くするための全体最適が最も重要ですね。

例えば曇雨天続きの状態で、無理に植物生長や果実肥大を狙って温度を上げてしまい、結果的に徒長して弱めてしまったりということは、環境要因が「光合成による糖の生産」と、「呼吸による植物のエネルギー消費」に及ぼす影響を意識できていない場合に、ついやってしまうことだと思います。

第2回コラムでこんな説明をしました。

『植物の生長にとって重要な4つのはたらき(呼吸・光合成・蒸散・転流)こそが「植物の生長における栄養とエネルギーの生成・消費」の正体です。光合成で栄養(糖)を作り、転流で各所に送り、蒸散で外部から水と肥料を取り込み、呼吸によって作られたエネルギーをつかって、植物体内各所において細胞レベルで生長をするサイクルが回っているのです。』

ここでお話したサイクルを潤滑に廻していくには、個別の4つの働きのバランスを整えることがとても重要です。そのバランスの調整をするには、それぞれの働き具合を知る必要があり、働き具合は周囲の環境に影響されますので、周囲の環境をしっかり測定しておく必要があるのです。

ハウスの測定器のデータは1分単位でSAWACHIに格納されますので、1日に1,440件のデータが保管され、ひと月では43,200件になります。半年間の栽培期間となるとだいたい26万件ものデータとなります。

1分ごとの環境のデータが集まり、個人だけでなく地域で集計したり、または品目横断で集計したり、気象情報や生育データ、収量データと突き合せて分析していけば、これは貴重な情報そして大きな財産になるのです。そうした情報を活用しながら栽培に取り組んでいけば、もはや「農家は毎年1年生~」なんていうことにはならないですね!

★ ★

皆さんも目にするSAWACHIのバナーには『楽に、楽しく、儲かる高知県の農業を目指す』とあります。まさにそうなることは望みでありますが、そのためには栽培活動においても創意工夫を行うことが一番大切だと思います。創意工夫は自分のアイディアが生産物や収量という形で現れてきますし、難しい課題が解決できれば達成感が得られます。また創意工夫の過程では、新しい技術や方法を学ぶこともあり、それらは充実感や満足感も得ることができ、それが楽しさに繋がっていくのではないでしょうか。

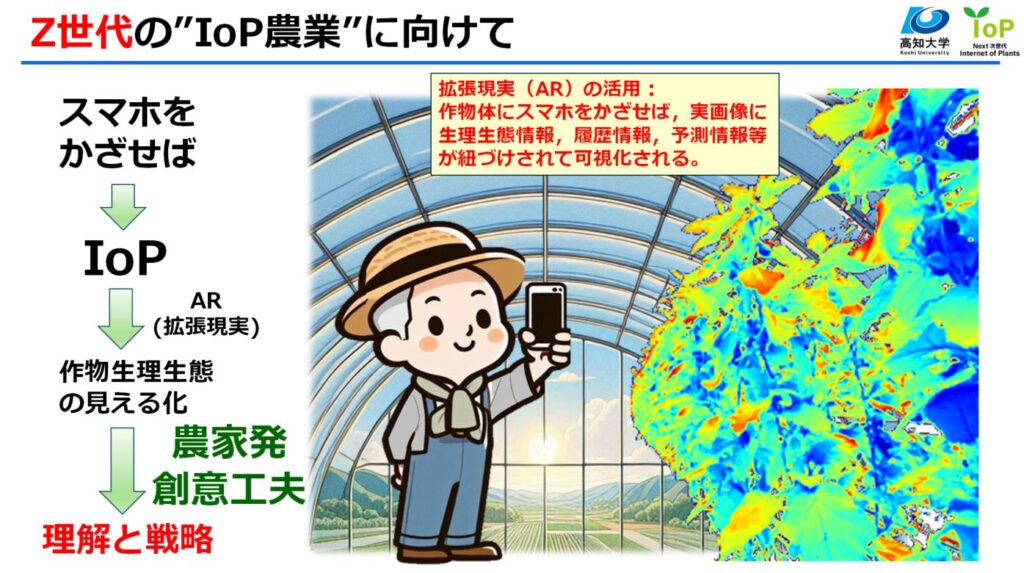

IoP研究の理念は、生産者が栽培環境や作物管理において「創意工夫できる情報を提供すること」にあります。これからも、IoPが掲げる理念を実現するために、情報提供の充実を図り、生産者の皆さまが創意工夫を最大限発揮できる環境づくりを進めてまいります。『

楽に、楽しく、儲かる農業』をともに目指し、高知県の農業の未来を切り開いていきましょう。

図:北野雅治先生より

(IoP農業研究会 情報発信担当)

★いつでも・どこでも学び直しができる★

コラムNOTEを読んで植物生理や環境に興味をもたれた方には

『IoP塾オンライン講座』でもっと詳しい内容を動画で学ぶことができます。

—–

★無料で登録・ご利用いただけます★

申込みは ↓ こちらからどうぞ