本コラムは、植物生理や栽培環境の基礎について、日々の栽培における気づきや課題解決に繋がるような情報を、定期的に発信しています。お時間あるときにでもお読みください。

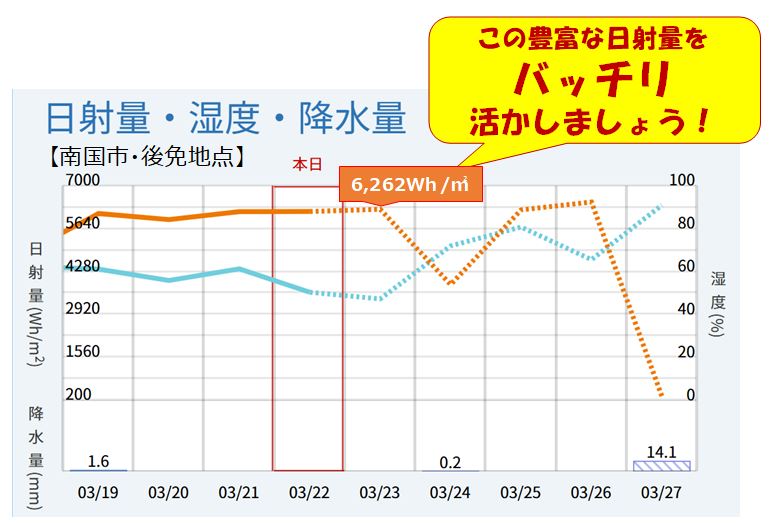

3月下旬となってきて、冬至時期に比べて日射量は1.8倍ちかくまで上がってきており、今週末(3月23日)までは光合成にとても良い状況と予報がでております。

豊富な日射量があれば「お天気に任せた栽培」でも光合成による糖の生産量は上がり、植物生長に必要な栄養も豊富になりますが、「知識と技術による栽培」に取り組めば光合成速度を更に上げて糖の生産量を増やし、植物生長をより活発にさせることができますね。

なによりも好天時の光合成の活性化は、植物の健康状態を促進し、来る曇雨天にも備えることができ、日射不足による収量減からも急速に回復できる樹作りに欠かすことはできません。

そこで前回・前々回とお伝えした光合成速度に影響をあたえる環境要因についてもう一度整理してみましょう。

① 光がないと光合成の活動は行われませんが、日射が上がれば光合成速度も増加していきます。そして日射強度がある点に到達すると光合成速度はピークに達し、それ以上になると光合成速度は低下していきます。

② CO2濃度は光合成の働きに大きく影響します。大気のCO2濃度400ppmを基準とすると、600ppmでは光合成速度は20%程度の上昇が見込まれ、250ppmまで減れば、25%程度低下してしまいます。

③ 湿度の上昇とともに、光合成速度は増加します。これは湿度があがることで蒸散量が減り、気孔から光合成に必要なCO2が取り込みやすくなるためと考えられます。

④ 温度の上昇も光合成速度が増加する要因となります。これも日射強度と同様に、ある温度をピークとしてそれ以上となると光合成速度は低下していきます。

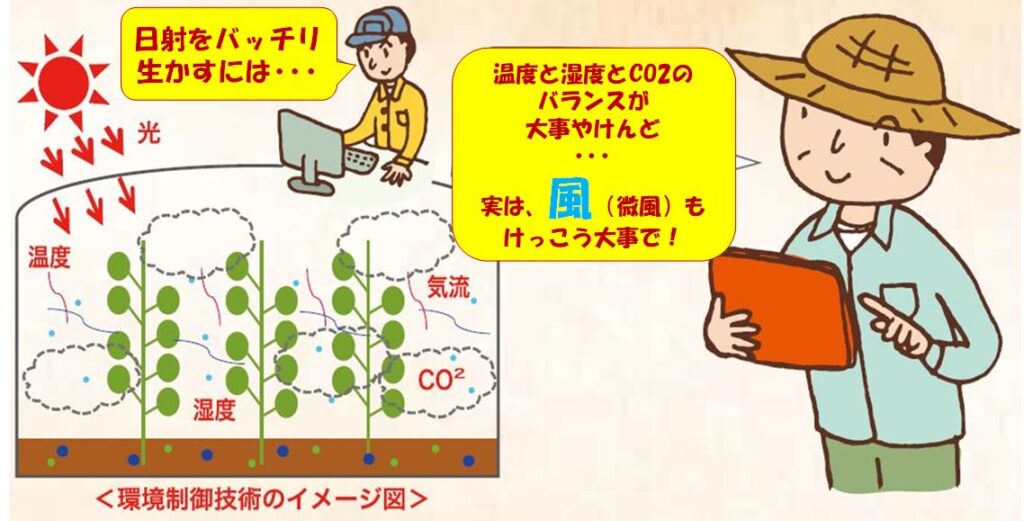

上記の4つがこれまでご紹介してきた環境要因ですが、もうひとつまだご紹介していない重要な環境要因があります。

それは以前のコラム「蒸散を知る」でもご紹介した、風速による影響です。その時の内容を振り返ってみますと、こんな説明をしていました。

「葉の周りに空気の淀みが滞留していると、気孔からの水蒸気が外部に出づらくなる現象が発生します。そうした淀みを葉面境界層と呼びますが聞いたことがある人もいるかもしれません。この淀みを取り払うにはある程度の風(空気の流れ)が必要になります。すなわち空気の流れが速い方が蒸散はしやすくなるのです。」

蒸散とは水蒸気が葉の内部から外に出ていく動きですが、光合成においてはCO2が葉の外部から内部に入っていく動きをしますね。つまり気孔の周りの空気の淀みが無くなれば、CO2も入り込みやすくなってくるのです。

気孔の通りやすさは蒸散と同様に光合成にも大きく影響しますので、ハウス内で空気を動かすことはとても重要です。例えば風速0.1m/秒から0.2m/秒に増やせば20%程度の光合成速度上昇が見込まれるので、天窓が閉まっている時などはとくに循環扇やダクトなどでの送風を行って、ハウス内で風を感じられるようにすることは有効な手段だと思います。

「風もなく静かなハウス」というのは、じつは植物にとってはあまり良い環境ではないと言えますね。

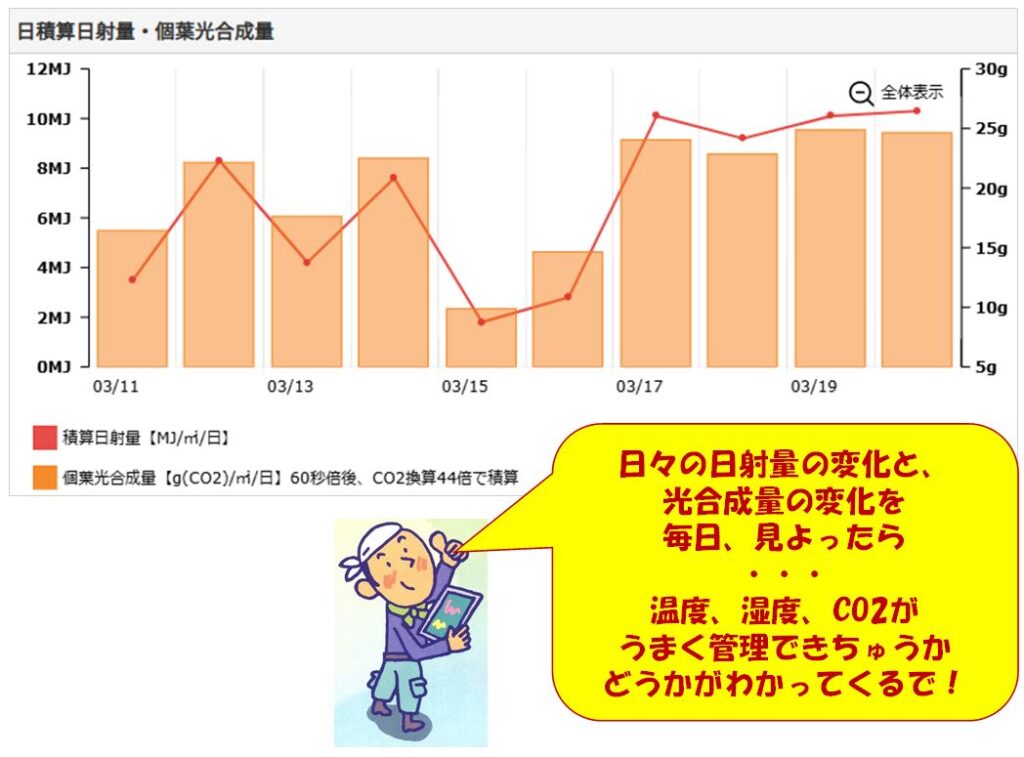

さて、環境をうまく制御することで日射を有効に活用して、潤沢な糖が生産できたかどうかの確認ができれば、環境制御の技術上達にも役立ちますね。

これまででは温度や湿度など環境要因の組み合わせをいろいろ試してみても、それが良い効果をもたらしたかどうかの確認は、しばらく経って分かる「収量」でしか判断できませんでした。

それが、今ではSAWACHIを利用することで、その確認は簡単にできるようになっています。

こちらはSAWACHIの詳細分析画面に組み込まれている個葉光合成ダッシュボードにある日積算日射量と光合成量のグラフです。

陽が沈みその日の光合成活動が終わった後このグラフを確認すれば、その日の日射と光合成量、ここ10日間の変化を一目で確認できます。日射量に対して十分な光合成・糖の生産ができているのか、できていなければその要因は何なのかを調べる指標となります。

(日報の見方はこちら⇒【IoP】温度、湿度、CO₂濃度、日射量データの接続されたナス・ニラ・キュウリ・ピーマン・シシトウの生産者は個葉光合成量の日報をご覧頂けるようになりました)

※ ↑ SAWACHIの会員農家さんのみ閲覧可能のリンクとなっています。

これまでのどんな調査においても、光合成量と収量の相関関係は確認されています。また潤沢な糖の生産、すなわち良好な栄養状態の維持は病気を予防して、長期の栽培期間を乗り越える植物体力を作ります。

日々の光合成量のチェックをはじめることは、まさに植物生理生態を意識した栽培管理の第一歩ではないでしょうか。

★ ★ ★

光合成量を上げるための環境制御方法については、品目をはじめ時期的なもの、そして栽培しているハウスの環境によってもさまざまです。本コラムで基本的な考え方を紹介してきましたが、実際はどうなの? うちの場合はこうしたらよいのでは? などと思い当たる方々は、地域の普及員さんにご相談してみましょう。

ここでご紹介したシミュレーターや、SAWACHIに溜まったたくさんの環境データなどを有効に活用しながら、それぞれの環境にあったやり方をいっしょに検討できるはずです。

環境制御に不慣れな方も、既に慣れ親しんでいる方も、光合成や蒸散などの植物生理生態情報を活用した、新しい環境制御手法に共に取り組んでまいりましょう。

次回に続く

(IoP農業研究会 情報発信担当)

★いつでも・どこでも学び直しができる★

コラムNOTEを読んで植物生理や環境に興味をもたれた方には

『IoP塾オンライン講座』でもっと詳しい内容を動画で学ぶことができます。

—–

★無料で登録・ご利用いただけます★

申込みは ↓ こちらからどうぞ

※内容等について、お問い合わせ・ご意見等ございましたら、下記まで、ぜひお寄せください。

●高知県農業技術センター 農業情報研究室 電話:088-863-4920

(E-mail:160506@ken.pref.kochi.lg.jp)

●高知県農業イノベーション推進課 IoP推進室 電話:088-821-4570

(E-Mail:160601@ken.pref.kochi.lg.jp)