本コラムは、植物生理や栽培環境の基礎について、日々の栽培における気づきや課題解決に繋がるような情報を、定期的に発信しています。お時間あるときにでもお読みください。

今作では12月に入ってからは天候に恵まれ、順調な日射による良好な光合成に支えられ、各品目とも安定した出荷が続いていましたが、3月に入って本格的な春を迎えるにあたりこのところの曇雨天続きで、まさに「お天気に任せた栽培」から「知識と技術が必要な栽培」の時期となりました。植物の生長維持とともに病気予防のための湿度管理など、このコラムでお伝えしてきた内容が少しでも役立てばいいなぁと思いながら、今回も進めてまいります。

さて前回は植物生長に欠かせない光合成の働きについて中学生レベルより少し詳しく、栽培で使える情報を踏まえてご紹介しました。簡単に振り返ってみましょう。

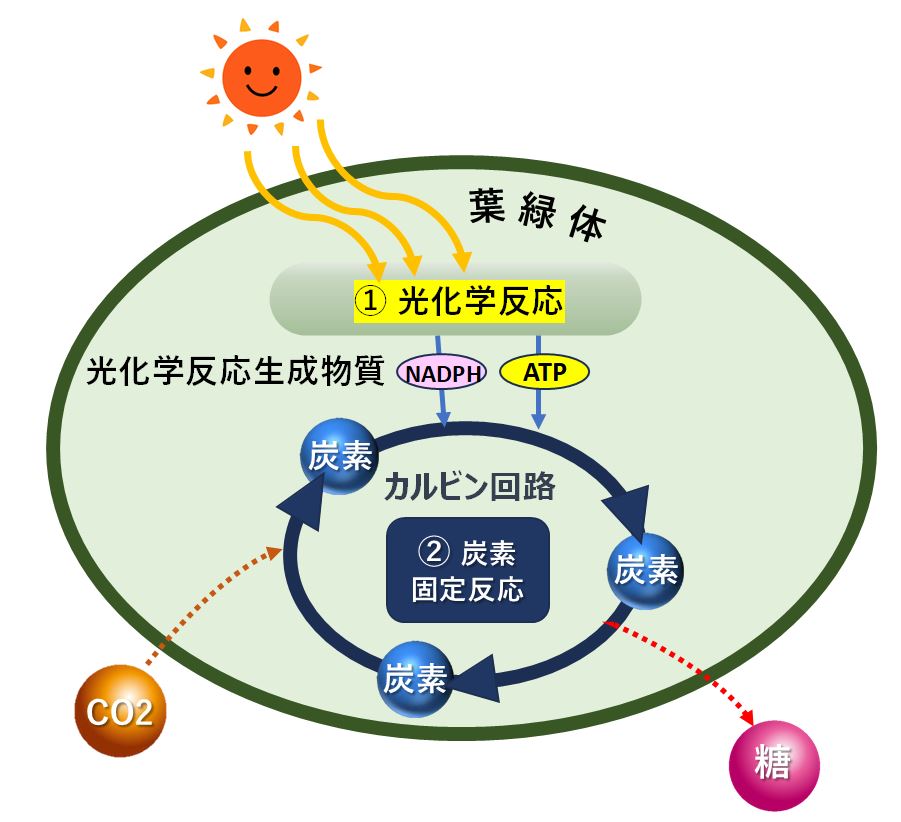

光合成には2つのステップがありました。第1ステップの「光化学反応」では、光エネルギーをつかって次のステップで必要となる物質をつくります。そして第2ステップは、その物質を使ってカルビン回路を廻して、外気から取り込んだCO2を材料に糖を作るものでしたね。ポイントは、光がなければカルビン回路を廻す物質がつくれないため、そもそも光合成ができないこと、そして光があって物質ができてカルビン回路が廻せても、CO2が十分にないと光合成の生産力が低下してしまうこともご理解いただけたと思います。

そして今回は、光強度とCO2以外で光合成に影響する環境要因、特に「湿度」と「温度」について、前回と同様にIoP研究で開発したシミュレーターを使って考察していきたいとおもいます。

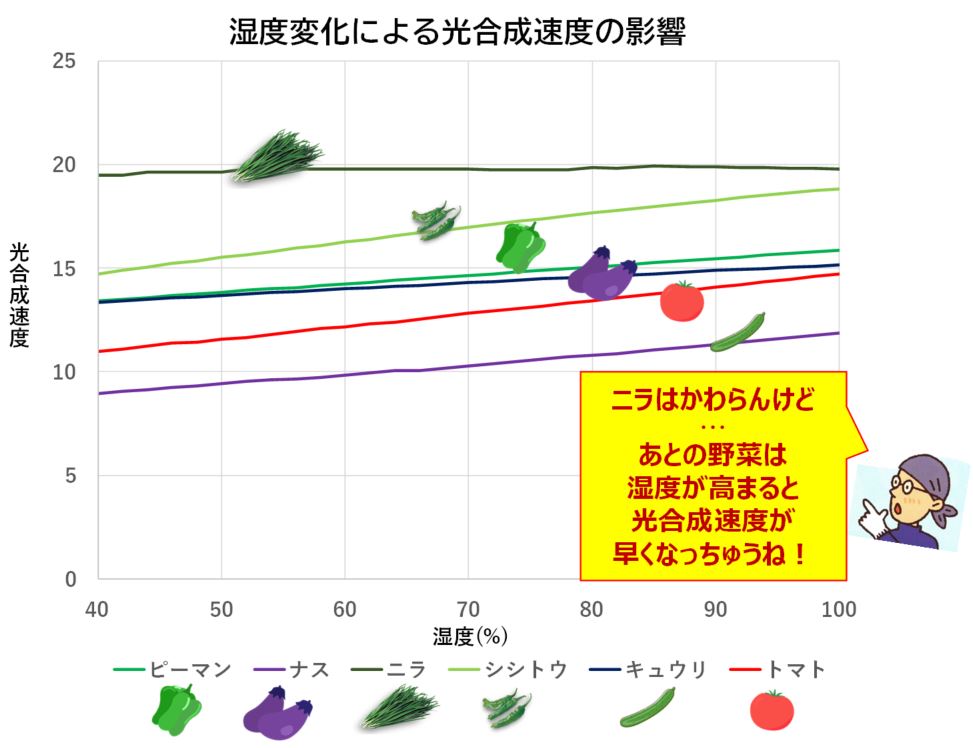

○まずは分かりやすいところで、湿度を変化させた状態で光合成速度(光合成能力の瞬間値)が、どのように変わるかをシミュレーションしてみます。

湿度以外の要因は固定値(CO2濃度:400ppm・気温:20℃・日射:250W)として植物生理生態AIエンジンで計算できる6つの品目についてグラフ化してみました。

相対湿度を40%~100%に変化させてみると、ニラを除いては湿度が上がるにつれ、光合成速度も20~30%上昇しているのが分かります。

大気の湿度が高いと光合成速度が上がる理由としては、葉内の湿度と周囲の湿度差で発生する蒸散が少なくなるため、水蒸気の出口でもある気孔において交通渋滞が緩和されて、CO2を取り込みやすくなることが考えられます。また多湿環境では気孔開度が大きくできるので(乾燥時には急な蒸散を防ぐために開度が小さくなる)、その点でもCO2が入りやすくなることも考えられます。したがって気孔におけるCO2の通りやすさは、カルビン回路で必要なCO2が効率よく取り込めるようになって、糖の生産効率も上がると考えられます。

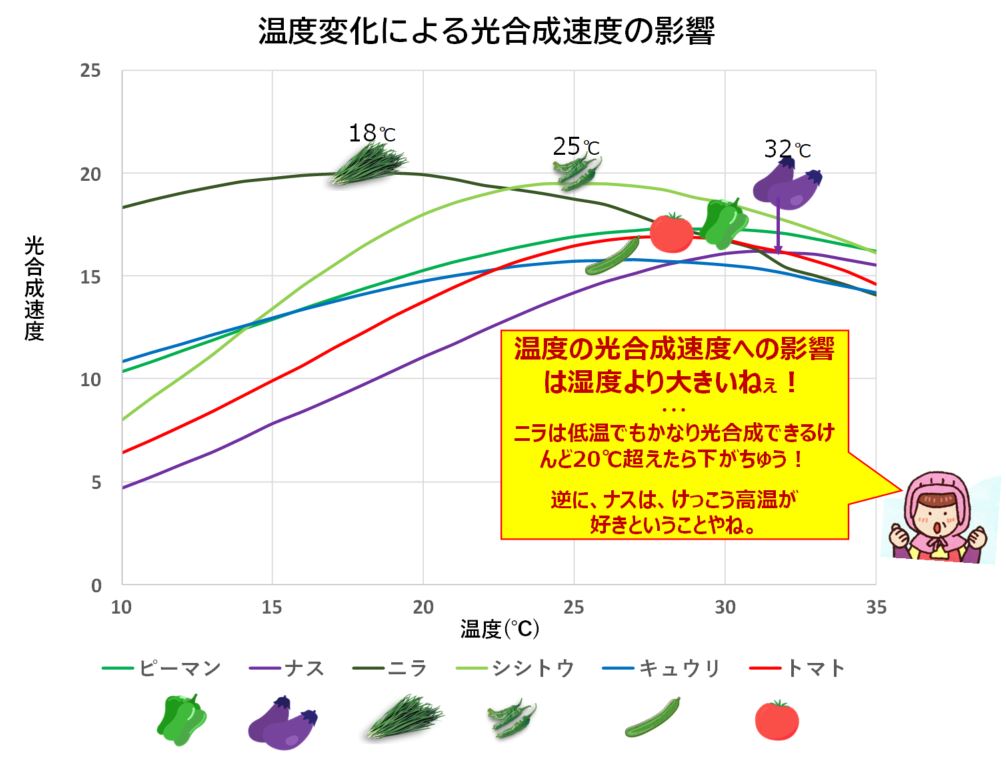

○次に温度変化における光合成速度の影響をシミュレーションしてみましょう。

下のグラフは温度を10℃~35℃に変化させて、その他の要因は固定値(CO2濃度:400ppm・湿度:85%・日射:250W)とした結果を表しています。

ニラ以外の品目では光合成速度が最大となる温度が、だいたい25℃~30℃の間となっていますが、ニラに関しては18℃前後で最大値に達しており20℃を超えると低下しているのが分かります。ニラにおける湿度のシミュレーションでは、あまり変化が見られませんでしたが、20℃を固定値としていたので、既に最大速度に張り付いていたのではと推測できます。

その他の品目の最大光合成速度についてはシシトウが25℃近辺で早く到達し、ナスは32℃近辺とかなり高温になって到達となっています。

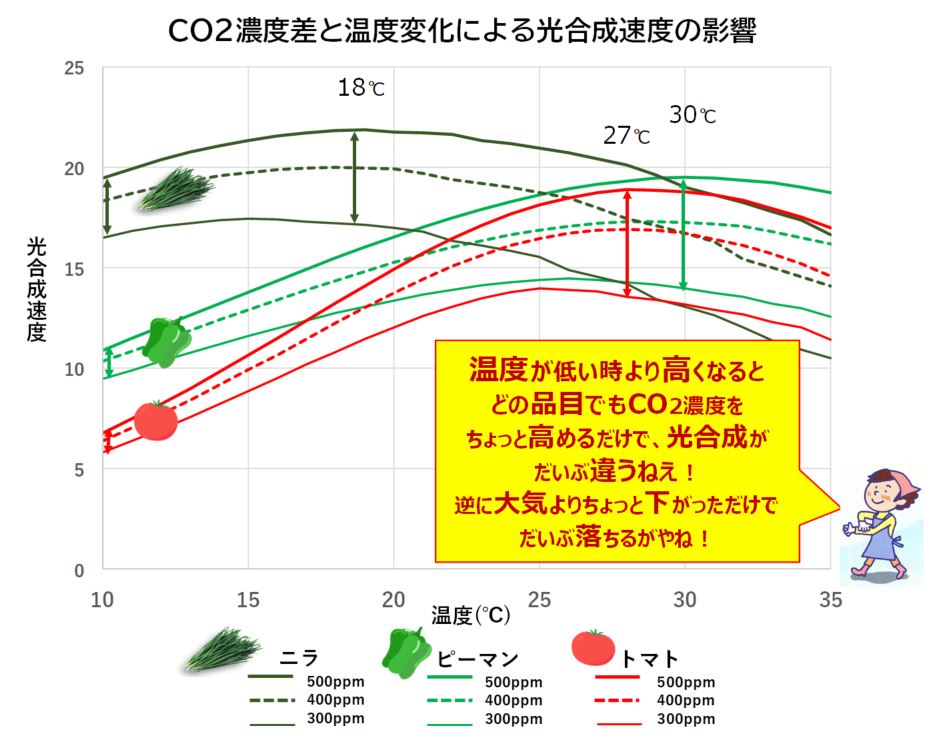

○それでは温度とCO2濃度の複合条件での変化も見てみましょう。

少し見づらくなっていますが、こちらはピーマン、ニラ、トマトにてCO2を300ppm・400ppm・500ppmのそれぞれの環境として、温度を10℃~35℃に変化させてシミュレーションしてみたものです。

どの品目でもCO2濃度を上げると光合成速度が上昇しているのが分かります。それと同時に、低温ではCO2濃度差による光合成速度の差は小さなものですが、温度が上がるにしたがって、CO2濃度差による光合成速度の差が大きくなっています。

ここまでの考察をまとめてみますと、次のようになります。

① 光合成速度は湿度上昇とともに20~30%程度上昇する

② 光合成速度は温度と共に上昇するが、品目によって最大値となる温度に違いがあり、ある温度以上になると光合成速度は低下して、糖の生産効率も悪くなる

③ CO2濃度が高い環境では、温度も高い方が光合成による糖の生産効率は上がる

こうした環境要因による傾向の違いは皆さんの持っているイメージに近いものでしたでしょうか。このように光合成を最大にする温度帯であったり、CO2施用の有無によっても傾向が異なりますので、栽培する品目それぞれの特徴を理解してハウス内環境の管理方式を検討することはとても重要になりますね。

★ ★ ★

前回の光合成における日射とCO2の影響に引き続き、今回は温度や湿度の影響に加えて、CO2濃度と温度の組み合わせの影響をみてみました。個別の傾向がおおよそ分かったところで、次回は1日の日射量変化も取り入れて、さらなる複合要因の中で如何にして最大の光合成(糖の生産量)を実現するかについて考察してみたいと思います。

時期ごとの日射強度や温度変化に合わせた管理、好天・雨天での最適管理など、光合成を意識した環境管理のヒントにできるような内容をお届けできればと思います。

次回に続く

(IoP農業研究会 情報発信担当)

★いつでも・どこでも学び直しができる★

コラムNOTEを読んで植物生理や環境に興味をもたれた方には

『IoP塾オンライン講座』でもっと詳しい内容を動画で学ぶことができます。

—–

★無料で登録・ご利用いただけます★

申込みは ↓ こちらからどうぞ

※内容等について、お問い合わせ・ご意見等ございましたら、下記まで、ぜひお寄せください。

●高知県農業技術センター 農業情報研究室 電話:088-863-4920

(E-mail:160506@ken.pref.kochi.lg.jp)

●高知県農業イノベーション推進課 IoP推進室 電話:088-821-4570

(E-Mail:160601@ken.pref.kochi.lg.jp)