本コラムは、植物生理や栽培環境の基礎について、日々の栽培における気づきや課題解決に繋がるような情報を、定期的に発信しています。お時間あるときにでもお読みください。

3月に入りました。「立春後からのこの時期は日射量急増期間です!」と以前のコラムでおつたえしたとおり、冬至時期と比べると日射量は1.5倍に増えておりまして、植物の生長速度も一段階上がりそう!となったところで、このところは曇雨天続きの天候予報...栽培環境としては気の抜けない3月になりそうです。

そんな曇雨天続きで日射が少なくても、どうにかして光合成を稼いで良好な植物の栄養状態がキープできれば、天候回復とともに樹勢回復も早まることはまちがいないので、今回は光合成についてのお話で進めていきたいと思います。

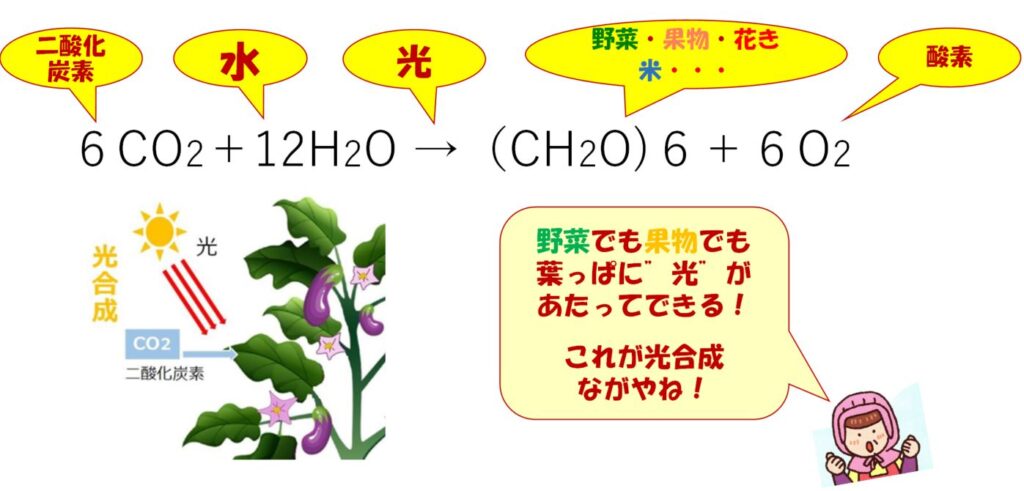

植物が自ら成長するために必要となる栄養を作り出す働きが光合成であり、光合成は光と水とCO2(二酸化炭素)を材料にして葉っぱで糖が作られますが、こうした内容は中学生の理科でも習いますね。でもこれだけだと栽培にはあまり参考にならないレベルですので、ここでは一歩進んだ内容で光合成の動きをお伝えいたします。

光合成では「光化学反応」と「炭素固定反応」とよばれる2つのステップを踏んで、上の化学式のように糖を生成しています。

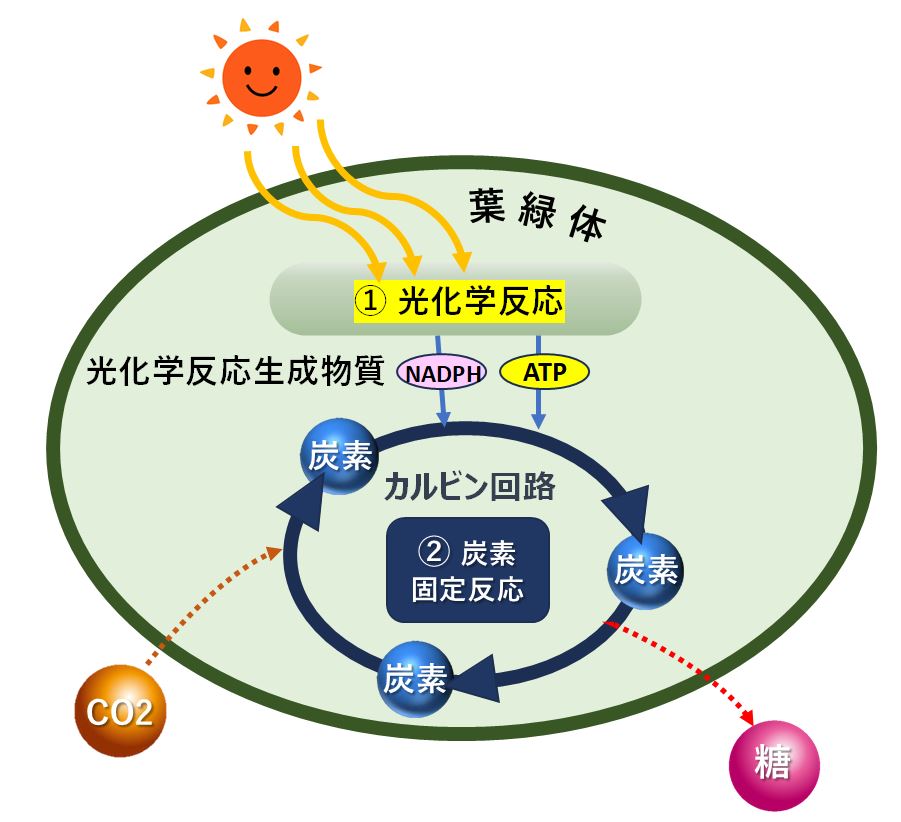

① 光化学反応

その名のとおり、葉の中の細胞にある葉緑体が光エネルギーを受けて、水の分子を分解して電子を取り出します。この電子が、葉内を伝達していく過程で光合成に必要な物質を作りだしています。ちょっと難しくなってきましたが、要は第一ステップの光化学反応は、「光エネルギーによって糖をつくる原料物質をつくる段階」と認識できれば良いと思います。

② 炭素固定反応

第2ステップの炭素固定反応では、前段階でつくられた物質をつかって、気孔から取り込まれたCO2を糖に変換していきます。この作業が行われる場所を「カルビン回路」と呼んでいます。

ここで重要なのは、実際に糖をつくる第2ステップのカルビン回路は、第1ステップでつくられる物質がないと動かないということです。つまり光がなければ第1ステップでの物質は作られず、それがなければ第2ステップに進めないということになり、「夜間には光合成が行われない」という道理が合いますね。まさに「光がなければはじまらない!」のです。

もう一つ重要な点は、光エネルギーで物質が生成されたとしても、第2ステップで使うCO2が十分になければ、糖を作る働きは鈍くなってしまうことです。

これら光の強さとCO2濃度が、光合成による糖の生産能力に大きく依存しますので、栽培においてはこの2つをしっかりと意識して、光合成能力をできるだけ高めて、植物体の栄養状態を良好に保っていく意識が大切です。

ここからはIoP研究で開発された植物生理生態AIエンジンを利用した光合成量シミュレーターをつかって、日射強度とCO2濃度によって光合成能力がどの程度影響を受けるかを見てみましょう。

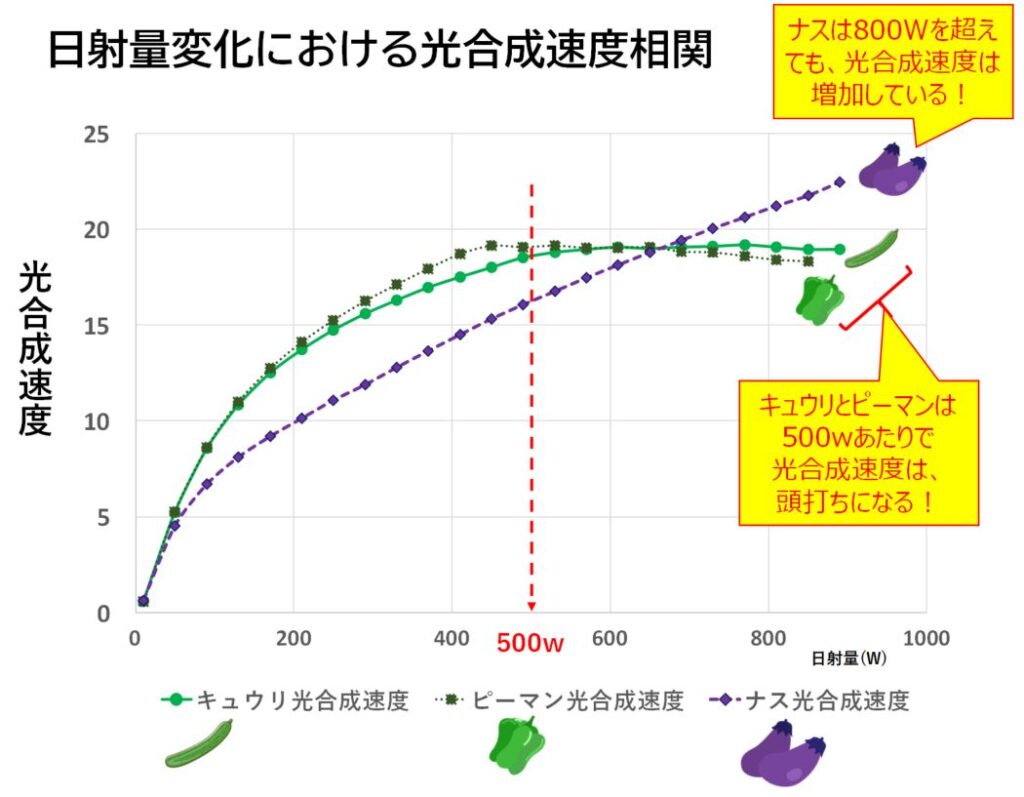

下のグラフは日射強度を0~900Wに変化させた時のキュウリ・ピーマン・ナスにおける光合成速度(光合成能力の瞬間値)をシミュレーションしたものです。光合成能力に影響するその他の環境要因は固定値(CO2濃度:400ppm・気温:20℃・湿度:85%)としています。

どの品目も日射がゼロであれば光合成は働かず、日射が増加するにしたがって光合成速度もあがっているのが分かると思います。

キュウリとピーマンについては日射増加にともなう光合成速度増加率がナスに較べて高くなっていますが、500W程度まで日射が強くなると光合成能力の限界に達するようです。ナスについてはキュウリ・ピーマンほど日射への反応が高くはないものの、日射が500Wを越えても上昇は継続しています。

日射を受けて始まる光合成の第一ステップである「光科学反応」は、ステップ2でカルビン回路を動かして糖の生成作業を行うために必要な物質をつくる段階ですが、ここでのグラフの変化はその物質が作られる量に類似しているとも考えられますね。

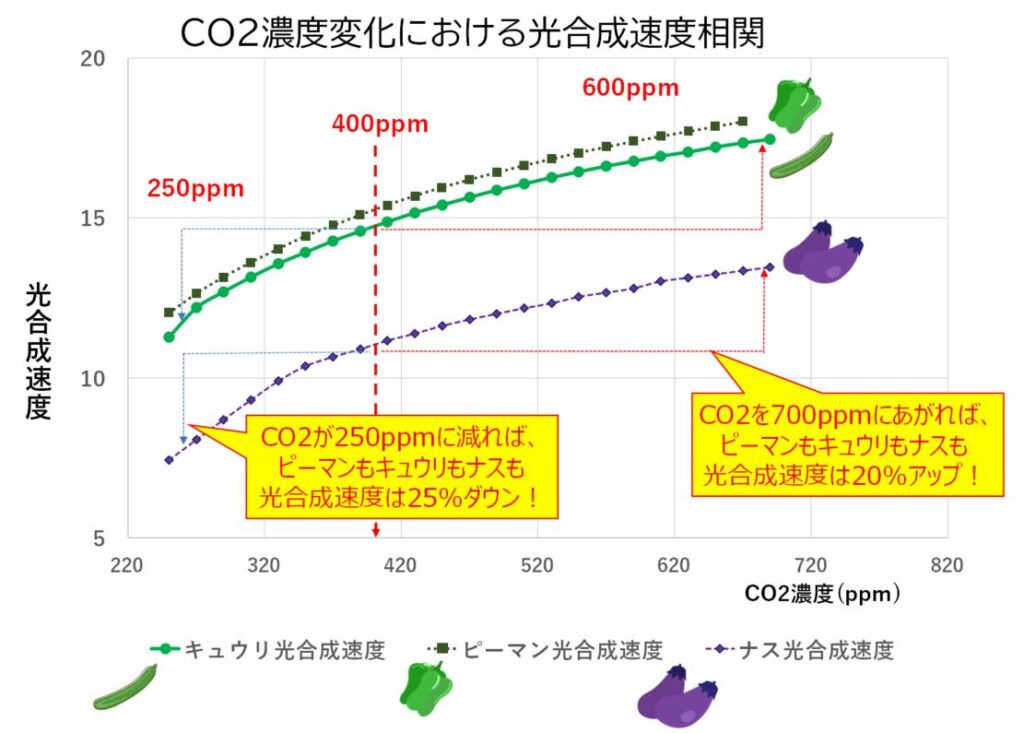

次に光合成の第2ステップ「炭素固定反応」の動きをみるために、CO2濃度による光合成速度の影響についてシミュレーションしてみます。

こちらは、日射量:250W、温度:20℃、湿度:85%で固定して、CO2濃度を250~700ppmに変化させたときの光合成速度を表しています。

大気のCO2濃度は約400ppmですが、ハウスの天窓が閉まったままの状態で第2ステップにおけるカルビン回路の動きが盛んになれば、材料であるCO2の濃度は下がって糖の生産量も低下しますし、天窓を開けて外気のCO2を取り込んだり、CO2施用機で濃度を高めれば、糖の生産量は高まります。こうした環境を想定して、CO2の過不足の影響がどの程度あるのかをみてみましょう。

結果をみると品目ごとに光合成速度の絶対値は異なりますが、CO2濃度における変化率は殆ど変わりがありません。大気濃度400ppmを基準とすると、250ppmに低下すれば、約25%光合成速度は低下してしまい、700ppmまであげると、約20%の増加が見込まれることがわかります。

第一ステップでは、日射が増えることでつくられる物質量が増えた結果として光合成速度は上がっていますし、第二ステップにおいてもCO2濃度が上がれば光合成速度が上がっています。つまり日射とCO2の相乗効果があれば、光合成による糖の生産量も格段に上がる可能性があるということになりますね。

★ ★ ★

今回は光合成における日射とCO2に焦点をあててその変化をみてみましたが、光合成を高めるには温度や湿度などその他の環境要因も関連してきます。とくにCO2施用をしていない環境では、どの環境要因を優先すべきか迷うケースもあるかもしれません。

次回コラムでは温度や湿度による影響や、1日の日射変化における光合成の変化などを見ながら、それぞれの環境にあった管理について考察してみたいと思います。

次回に続く

(IoP農業研究会 情報発信担当)

★いつでも・どこでも学び直しができる★

コラムNOTEを読んで植物生理や環境に興味をもたれた方には

『IoP塾オンライン講座』でもっと詳しい内容を動画で学ぶことができます。

—–

★無料で登録・ご利用いただけます★

申込みは ↓ こちらからどうぞ

※内容等について、お問い合わせ・ご意見等ございましたら、下記まで、ぜひお寄せください。

●高知県農業技術センター 農業情報研究室 電話:088-863-4920

(E-mail:160506@ken.pref.kochi.lg.jp)

●高知県農業イノベーション推進課 IoP推進室 電話:088-821-4570

(E-Mail:160601@ken.pref.kochi.lg.jp)